在数字化浪潮席卷全球的今天,"空间"与"服务器"这两个看似相近的术语频繁出现在技术文档与商业方案中,作为支撑数字生态的两大核心要素,它们在技术架构、功能定位和商业价值层面形成了独特的共生关系,本文将从技术哲学视角切入,深度剖析二者在架构设计、运行机制和应用场景中的本质差异,揭示数字基础设施中"空间即服务"与"计算即服务"的协同进化规律。

概念定位:从物理载体到数字孪生 服务器(Server)的本质是具备计算能力的物理设备集群,其核心价值在于通过CPU、内存、存储等硬件组件实现指令执行与逻辑运算,现代服务器已发展为包含分布式节点、负载均衡模块和冗余容灾系统的复杂体系,例如云计算服务商的Kubernetes集群可动态调度超过百万级计算单元,而空间(Space)作为数据存储的抽象载体,特指具备持久化存储功能的数字容器,涵盖对象存储(如AWS S3)、块存储(如Ceph集群)和文件存储(如NFS系统)等多种形态,在技术演进中,两者已突破传统物理边界,形成"空间即计算"的融合架构。

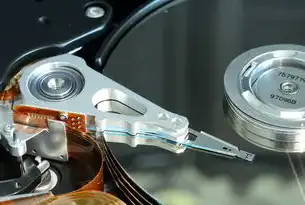

技术架构对比:存储与计算的范式革命

图片来源于网络,如有侵权联系删除

-

硬件架构差异 服务器采用异构计算架构,以多核处理器为核心,配备高速缓存(L1/L2/L3)、ECC内存和NVMe存储,典型配置如华为云的"鲲鹏+昇腾"异构计算平台,通过AI加速卡与通用CPU的协同提升30%运算效率,空间架构则聚焦于存储性能优化,采用SSD分布式阵列、纠删码(Erasure Coding)和冷热分层存储,阿里云OSS通过"SSD+HDD"混合架构实现99.99%的可用性保障。

-

运行机制演进 服务器操作系统(如Linux内核)通过进程调度、线程管理和资源隔离机制实现计算任务分配,容器化技术(Docker/K8s)使计算单元实现分钟级部署,例如腾讯云TCE平台支持每秒3000+容器创建,空间管理系统则发展出智能分层技术,如Google的冷热数据自动迁移系统(Hot-Warm-Cold),将70%访问频率数据迁移至SSD,30%归档至低成本HDD,降低存储成本40%。

应用场景协同:从单体到生态的进化

-

云原生应用架构 在微服务架构中,数据库(空间)与业务服务(服务器)形成松耦合架构,以某电商平台为例,订单数据存储在Ceph分布式存储(空间),而支付核验服务部署在K8s集群(服务器),通过Service Mesh实现毫秒级响应,这种分离架构使系统扩容效率提升5倍,运维成本降低60%。

-

智能边缘计算 5G时代催生"空间-服务器"协同的边缘节点架构,华为云边缘计算节点将存储与计算单元集成在5G基站,实现视频流媒体存储(空间)与实时转码(服务器)的端到端处理,时延从500ms降至50ms,满足4K/8K超高清直播需求。

成本模型重构:从TCO到ROI的范式转变 传统成本计算(TCO)模型将服务器与空间视为独立单元,而云原生时代需建立联合成本模型,某金融客户通过混合云架构(阿里云+私有数据中心),将存储成本降低28%,服务器运维成本减少35%,ROI计算应关注空间利用率(>85%为健康值)和服务响应比(服务器空间延迟<10ms)等关键指标。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

未来演进趋势:量子存储与神经形态计算

-

存储革命:IBM的量子存储系统已实现1.3Tbps的传输速率,数据保存时间突破10亿年,微软的DNA存储方案将1TB数据压缩至1克DNA,为长期存储提供新范式。

-

计算进化:三星的神经形态处理器(Neuromorphic)通过类脑突触结构,实现0.1pJ/操作的能效比,较传统CPU提升1000倍,这种架构将推动"存储即计算"的深度融合。

-

生态融合:SpaceX星链计划构建的太空存储网络,通过低轨卫星实现全球数据中继,结合地面服务器集群形成"天基-地基"混合计算架构,时延控制在20ms以内。

在数字文明进入3.0时代的今天,"空间"与"服务器"的协同进化正在重塑技术边界,前者作为数据文明的容器,后者作为智能文明的引擎,通过量子纠缠般的深度耦合,共同构建起数字世界的双螺旋结构,未来的基础设施将不再是简单的空间与服务器堆砌,而是融合存算一体、神经形态和空间智能的有机生命体,这种进化不仅带来技术效率的指数级提升,更将引发数据价值挖掘方式的革命性变革,为人类认知边疆的拓展提供新的维度。

标签: #空间和服务器区别

评论列表